中国の一人っ子政策は意味がなかった

疑問

中国の出生関連データをまとめていてふと疑問に思ったことがある。中国で実施された一人っ子政策は本当に意味があったのだろうか。そのことを検証するために、以下でデータを見てみよう。

なお、この政策の目的は、人口爆発とそれに起因する食糧不足を回避すべく出生数を抑制することで、実施期間は1979年から2014年までである。

人口動態を見てみる

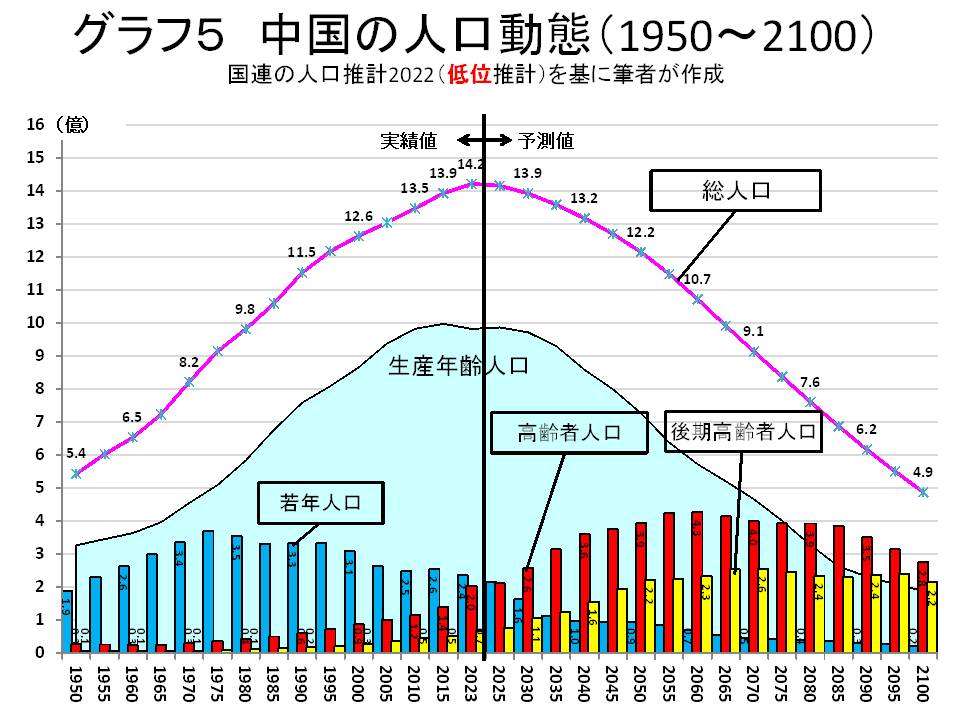

まずは、上のグラフ1を見てほしい。これは5年ごとの中国の出生数と合計特殊出生率をまとめたグラフであり、横軸の年代は隠してある。これを見て一人っ子政策が始まった年と終わった年を予想し、それぞれ①~③、④~⑥のうちから一つずつ選んでほしい。

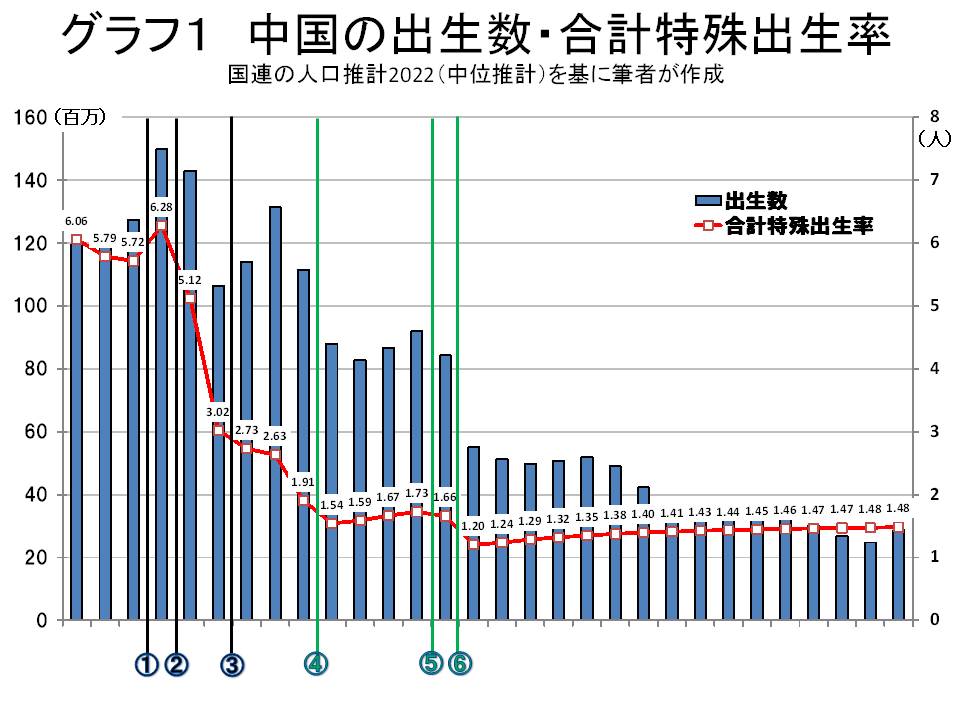

答えはそれぞれ③と⑤である(グラフ2)。一人っ子政策に意味があったというためには、その後に出生率が下がり始めるグラフ1の①か、急激に下落する②が正解になるはずである。しかし、そうなっていない。

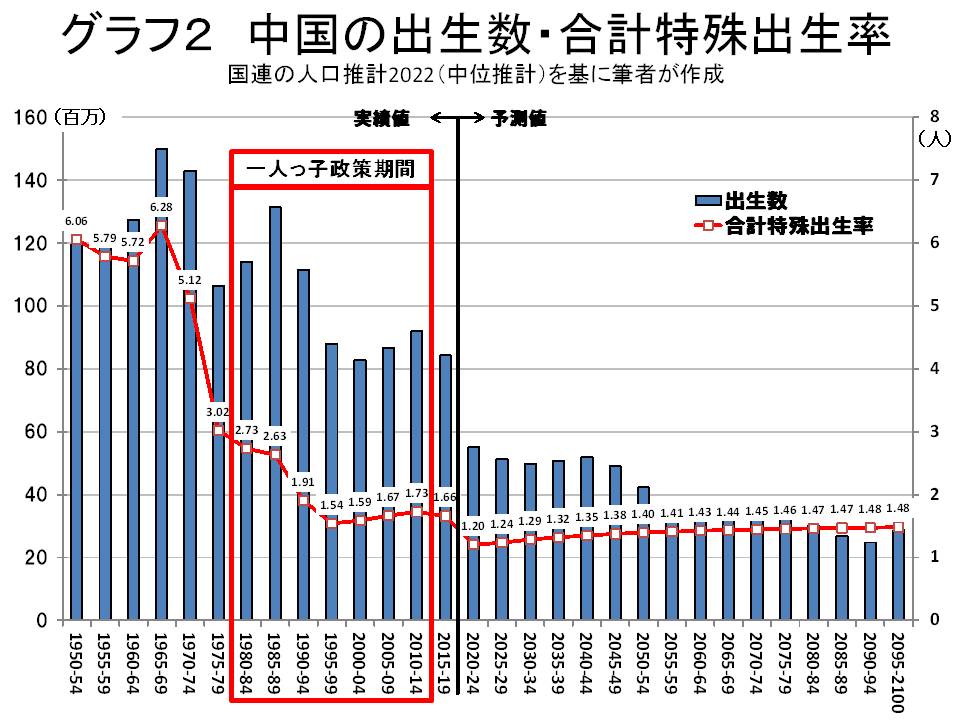

終了年に関しても、この政策により出生人数が押さえつけられていたのならば、その後に上昇(微増)傾向が現れる④が正解になるはずである。しかし、こちらもそうではないどころか、政策終了後も下がっている。低位推計のグラフ3では今後10年ほど下げ続け、その後も低位で推移すると予想されている。

結論

国連の人口推計を見る限り、中国の一人っ子政策に意味はなかった。現実には、この政策があろうがなかろうが同じような出生数と出生率になっていただろう。その傍証として、同種の政策を実施していない韓国、台湾、東南アジアの一部の国(タイ、ベトナム、マレーシアなど)を見てみると、中国と同じような出生率の低下傾向を見せていることが挙げられる。

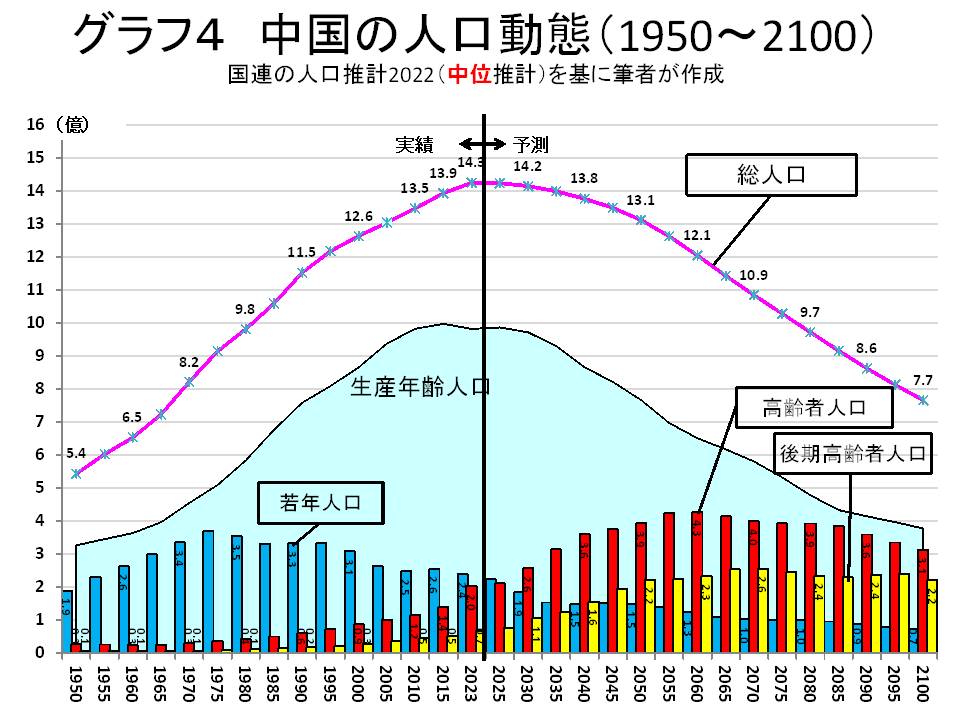

グラフ4を参照いただきたいが、中国の一人っ子政策は、すでに過去10年間で出生率は急激に減少していたものの目下の総人口が急上昇していく状況の中で、現状後追い的に施行した政策である。その数十年後、若年人口(0~14歳)が減少し始め、総人口と生産年齢人口(15~64歳)のピークが見え始め、隣国・日本の高齢化問題が深刻化しているのを傍目に見たときに政策を撤廃したが、こちらにも意味がなく、出生率は低下し続けた。この事実から、監視技術が高度に発達した強権的な国家中国でさえ(人権を無視した強制堕胎・妊娠措置などを講じない限り)直接的に人間のバースコントロールをすることはできない、ということが言えそうだ。

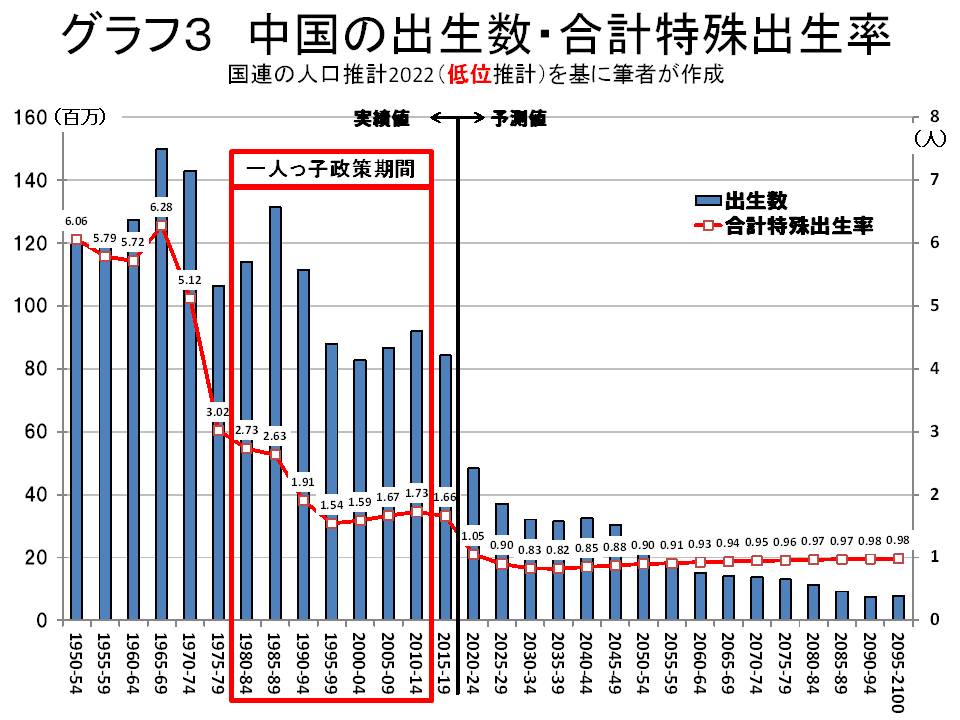

一人っ子政策の施行と廃止に関係なく、中国は日本から約20年遅れで人類最大規模の人口減少社会に突入し、2060年までの高齢者の増加と2100年までの若年人口の減少を経験することとなる。参考までに国連の2100年までの人口予想(低位推計)(グラフ5)も掲載しておくが、今後の中国の人口動態はグラフ4と5の間のどこかに収まるだろう。いずれにせよこれから約80年かけて中国の人口は少なくとも半減する方向に向かっていく。 これによる影響は、中国国内においては医療・介護などの社会保障、不動産・インフラ建設・維持などの経済、国際的文脈では、日本を含む世界との投資・貿易、軍事・安全保障、環境などすべての分野において大きな影響を及ぼすことは間違いない。これらのことを考える上では中国の人口動態を把握しておくことが前提となる。